- カナヘビの脱皮に関する基礎知識や一般的な情報を知りたい。

- 脱皮のサイクルや前兆について理解したい。

- 脱皮不全に関する原因や症状を把握し、対処方法を学びたい。

- 温浴による脱皮のサポート方法や手順を知りたい。

本記事では、こんな悩みを解決します。

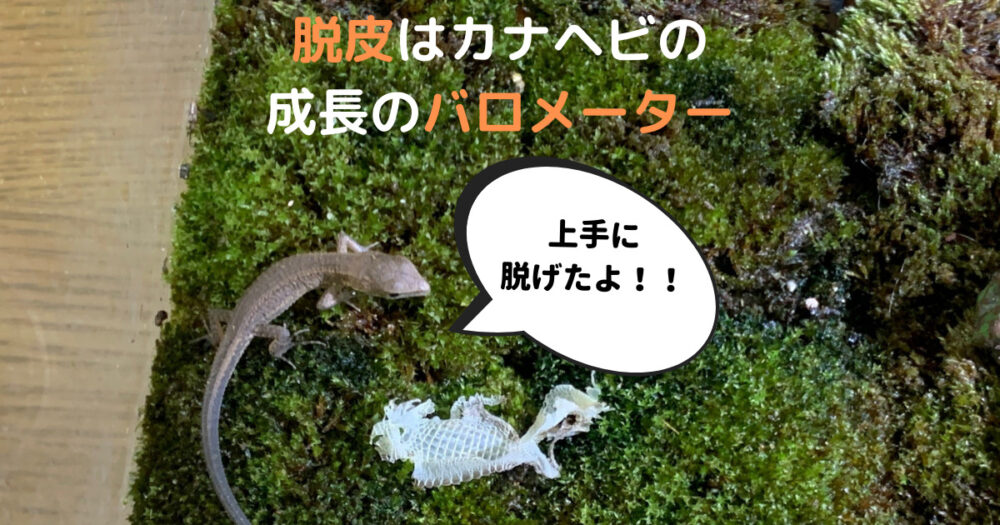

カナヘビの飼育を始めると、定期的に「脱皮」を観察することができます。

カナヘビは定期的に古い皮を捨て、新しい皮に生まれ変わるんです!

カナヘビは成長に伴い何度も脱皮を繰り返します。脱皮のサイクルやその前兆を理解しておくことで、飼育環境の見直しやカナヘビの観察に役立ちます。

しかし、初めての飼育者にとっては、脱皮に関する知識や適切なケア方法が分からないことも多く、不安を感じることでしょう。

また、「脱皮不全」という現象に直面することがあります。脱皮がうまくいかず、皮が剥け残ってしまう状態を指します。脱皮不全になったカナヘビは、最悪の場合、皮膚が壊死したり、体の一部が欠損してしまう可能性すらあるのです(指がなくなってしまう、など)

しかし、心配ご無用!!万が一、古い皮が数日残ってしまった場合でも、温浴という方法を試すことができます。

温浴はカナヘビの皮が柔らかくなることで、脱皮を助ける効果があります。この記事では、温浴の正しい手順や注意点についても説明していますので、是非参考にしてください。

記事の後半では、カナヘビの脱皮に関して、読者の皆さんが疑問に思うであろう質問にも答えています。カナヘビの脱皮に関する疑問や不安がある場合は、ぜひ質疑応答のセクションをチェックしてみてください。

脱皮に関する情報をしっかり押さえて、愛するカナヘビに最適なケアを提供しましょう。

- カナヘビの脱皮に関する基礎知識(脱皮の周期や前兆) から読む

- 脱皮不全の原因と対策 から読む

- 脱皮不全時の最終手段「温浴」の手順 から読む

カナパパってこんな人

本記事の内容は、動画でも解説しています。

それでは、本題に入っていきましょう!

カナヘビの脱皮に関する基礎知識

脱皮のプロセスと重要性

カナヘビの脱皮は、新しい皮膚が成長することで古い皮膚が剥がれ落ちるプロセスです。

脱皮はカナヘビの成長や健康維持に不可欠であり、外傷や病気からの回復や体の成長にも関係しています。

爬虫類の表皮は、私たちの爪や髪の毛を形成しているケラチンというたんぱく質でできています。

カナヘビの脱皮は、私たちが爪や髪の毛をお手入れと同じなのかもしれませんね!

脱皮の頻度

頻度は個体の生育状況や環境により異なりますが、健康な個体は定期的に脱皮します。新陳代謝の激しい幼体の間は脱皮の頻度が高く、成熟してくると少しずつ間隔が空くようになります。

脱皮の頻度は、幼体~成長期だと月に1~2回程度、成体の場合は2ヶ月に1回程度のペースで行われます。脱皮の時間は1日~2日程度かかることがあります。

脱皮の前兆

カナヘビは、脱皮直前になると、皮膚がガサガサになったり、食欲が落ちたりするなどの前兆が観察できます。

- 皮膚が白く浮き出たり、ガサガサになったりする

- 脱皮直前になると、通常の皮膚の色と比較し、少し白い皮膚が浮き出たように見えます。

また、ガサガサな皮膚になるのも、脱皮の前兆です。 - 個体によっては食欲が落ちることもある

- 脱皮の前兆として、食欲が落ちる個体もいるようです。

拒食と間違えることもありますが、無事脱皮を終えると、通常の食欲に戻りますので心配ありません。

カナヘビの脱皮不全 脱皮は失敗することもある

カナヘビの脱皮は必ず成功するわけではありません。脱皮が不完全に終ったり、3か月以上も脱皮しないケースがあります。このような状態を”脱皮不全”といいます。

脱皮不全は、健康を害している際に起きるもありますが、カナヘビを長期間飼育していると、日常的に起こる症状です。

最悪の場合、脱皮不全は体の一部が損傷してしまうことにもなるので、日々の観察を怠らないようにしましょう。

脱皮不全を起こしやすい部位

カナヘビが脱皮不全を起こしやすい部位は、尻尾、手足、頭、目の4か所です。

- 尻尾

- 尻尾はもっとも脱皮不全をおこしやすい部位です。

- 手足

- 手足(とくに指先)は脱皮時に皮が残りやすく、放置すると壊死し指先が欠損する恐れがあります。

- 頭

- 頭の部分の皮が残ってしまい、頭の皮膚の1部が黒ずんだ個体をよく見かけます。

- 目(瞼)

- 目(瞼)も脱皮不全を起こしやすく、放置すると目が空けられなくなり、エサの捕獲ができなくなってします。

脱皮不全の原因と対策

カナヘビの脱皮不全の原因と対策を紹介します。

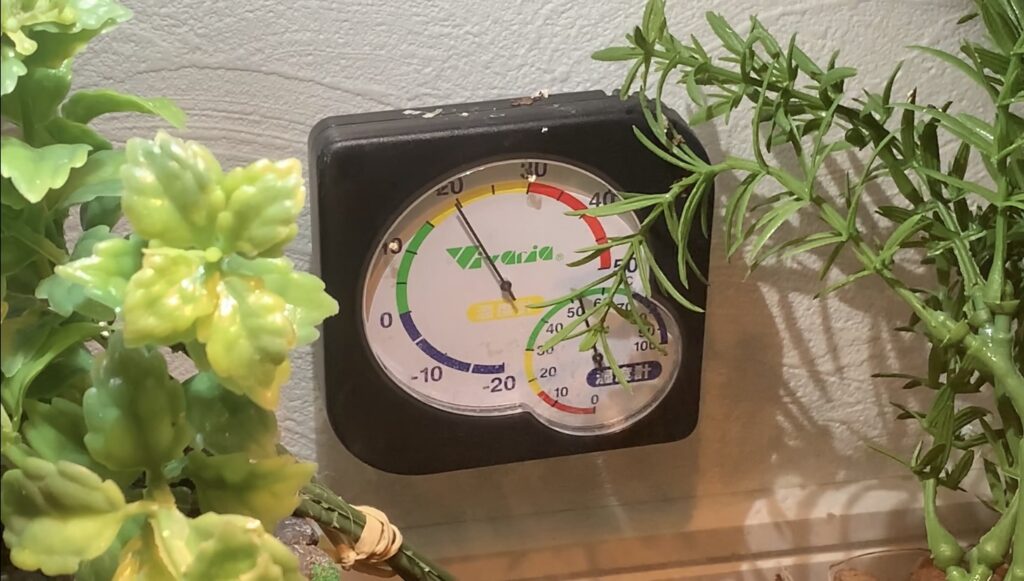

湿度不足

脱皮不全の理由の1つに、湿気不足があげられます。湿度を一定に保つため、定期体に霧吹きをする、ウエットシェルター、水場や水苔を用意する、などの対策を行い、湿度は50%前後になるように心がけましょう。

別記事で、飼育環境の湿度を高めるための加湿器「Fog」の使用感をレビューしています。興味のある方は、あわせてお読みください。

→ 【商品レビュー】乾燥対策に爬虫類用加湿器 「Fog」を使ってみた! ~買い物に失敗しないために~

温度不足

脱皮不全の原因として、飼育環境の温度が低く、カナヘビの新陳代謝が低下していることも考えられます。

温度が低いと冬眠の準備に入ってしまうなど別のリスクもありますので、25~30℃程度になるように保温してみてください。(ただし、温めすぎによる熱中症に注意)

紫外線(UV-A)不足

紫外線の不足は、脱皮不全を起こす原因となります。

紫外線は、UV-A、UV-B、UV-Cの3種類に分類できます。脱皮促進には、UV-Aという紫外線の照射が必要です。市販で販売されている紫外線ライトの中には、UV-Aを照射しないものも含まれているので、商品選びは慎重に行ってください。

UV-Aライトを設置し、カナヘビの脱皮を促進しよう!

ライトの選び方が分からないという方に向けて、ライトの比較を別記事にまとめています。

→ 爬虫類用ライトの種類が多すぎてわけがわからない人必見【用途別ライト比較】

なお、私はUV-Aライト兼バスキングライトとしてマイクロサンを愛用しています。

コンパクトで温度勾配もつけやすく、非常に優れたライトですよ。

マイクロサンをつけてから、カナヘビがスムーズに「ペロン」と脱皮できるようになった気がします!

筆者も愛用しているUV-Aライト

障害物不足(シンプルすぎるケージレイアウト)

野生のカナヘビは、古い皮がむけ残ることがないように、草木などに体をこすりつけながら脱皮を進めます。

飼育下でシンプルすぎるレイアウトにしてしまうと、カナヘビがむけ残った皮を取り除けず、脱皮不全の原因になります。対策として、人工水草などを設置してあげるとよいでしょう。

水草に絡まって寝る姿を観察することもできて、かわいいですよ♪

人工水草などの障害物を配置し、脱皮をしやすくしてあげよう!

人工水草は様々なデザインがありますので、レイアウトの邪魔をすることのないデザインを選択することをオススメします。レイアウトにお困りの方向けに、事例を別記事にまとめています。

→ カナヘビの飼育レイアウトにお困りの方必見!素敵なレイアウト事例を一挙公開

古い皮が数日残っているようなら温浴を試みる

一向に剥ける気配がない場合、カナヘビに極力ストレスを与えないように、温浴させながら綿棒を使用し、脱皮を手伝ってあげましょう。

ただし、温浴を嫌がる子もいるよ。尻尾の自切には気を付けてね!

我が家のカナヘビも、瞼のあたりに皮の剥け残りがあったため、下記の手順で温浴し、脱皮をサポートしました。

手順を具体的に説明しますね。

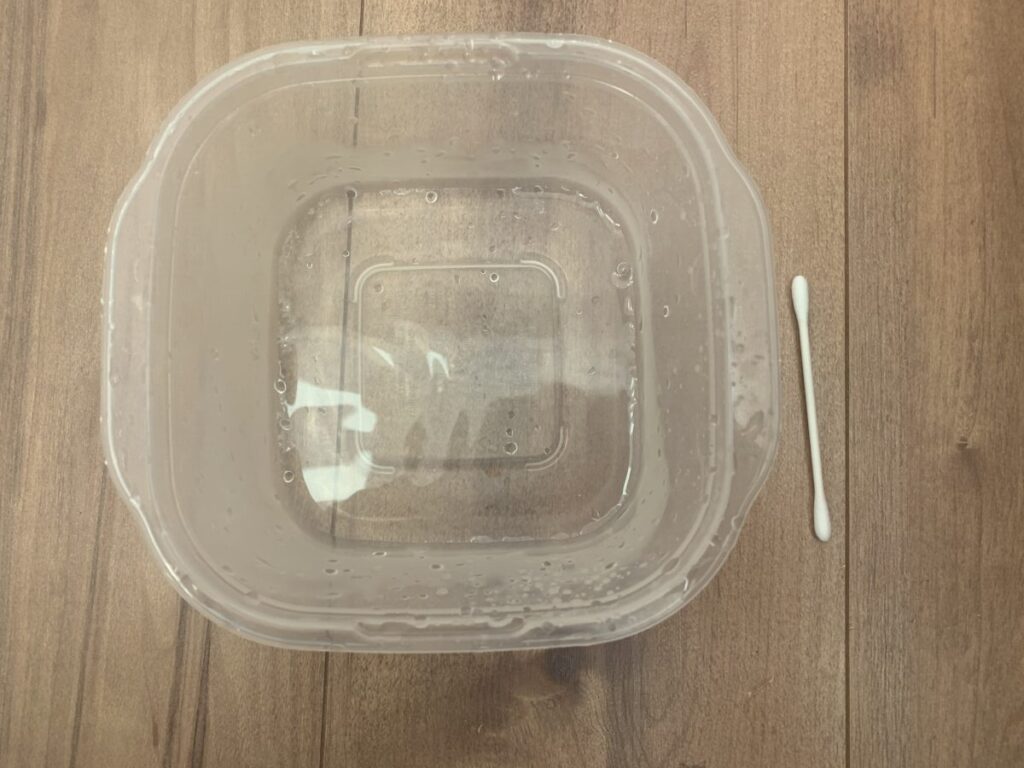

温浴の手順① 綿棒とタッパー、35~40℃のお湯、乾いたタオルやティッシュを用意する

- お湯を用意してから道具の用意にバタついてしまうと、お湯が冷めてしまいます。

- 温浴に必要な道具は、事前に用意しておきましょう。

- カナヘビが溺れてしまうことがないように、お湯の深さは1cm~2cm程(個体のサイズに合わせて調整)にしておきましょう。

温浴の手順② カナヘビを飼育環境から出し、お湯の中に入れる

- 速やかにカナヘビを捕まえ、タッパーに入れます。

- 最初はバタバタしてしまいますが、温浴が気持ちいのか、しばらく経つとおとなしくなる個体が多いです。

- 1~2分温浴させると、剥け残った皮が柔らかくなってきます。

- 綿棒で脱皮残りの皮を優しくこすりながら取り除いてあげましょう。

温浴の手順③ タオルやティッシュでカナヘビの水分をふき取る

- 温浴後は、乾いたタオルでカナヘビの体をふき取ります。

- ふき残りがあると、気化熱(水分が渇く時に体温を奪う現象)でカナヘビの体温低下の恐れがあります。

以上が温浴の手順です。

温浴の向き不向きは個体差があります。暴れてしまいどうしても温浴ができない子もいますので、無理に温浴させてストレスを与えないようにしましょう。

まとめ 脱皮不全対策をしながら日々観察 剥け残りは温浴でサポート

本記事では、カナヘビの脱皮に関する基礎知識や脱皮不全への対処法を解説しました。

- カナヘビにおける脱皮は健康のバロメーター。健康な個体は定期的に脱皮する

- 脱皮の頻度は、幼体~成長期だと月に2回程度、成体の場合は2ヶ月に1回程度のペースで行われ、脱皮の時間は1日~2日程度かかる場合がある

- 脱皮不全には様々な原因がある。保湿・紫外線で健康状態を良好にしつつ、剥け残りの皮は壊死の原因にもなるので、必要に応じてサポートを!

カナヘビの脱皮サイクルや前兆を理解し、飼育環境やカナヘビ自身の様子を適切に把握することが大切です。

万が一、古い皮が剥け残ってしまった場合は、焦らず、本記事で紹介した温浴の手順を参考に実践してみてください。

カナヘビの脱皮に関する質疑応答

この記事が参考になったら

是非twitterを 👍フォローしてネ!

- マイクロサン ※脱皮促進に必要な紫外線「UV-A」の照射も担うバスキングライト

- ウェットシェルター(隠れ家) ※ウェットシェルターは隠れ家以外に保湿効果もあり

- 温度湿度計 ※適正湿度を維持していくための必需品

- 人工水草 ※脱皮時に人工水草に体をこすりつけ脱皮促進に効果的

コメント